?八閩名人故事——廉正愛民的黎士弘

海峽品牌雜志社特約撰稿人 俞 杰

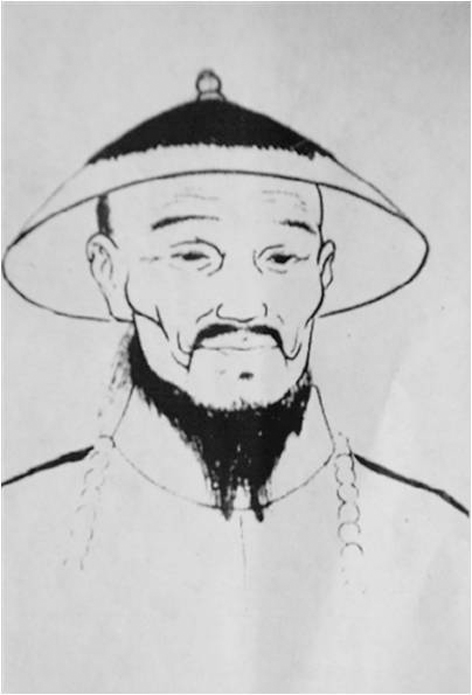

黎士弘,字愧曾,福建長汀人,明萬歷四十六年(1618年)生。青少年時,在家鄉(xiāng)濯田山中苦讀20年。清順治十一年(1654年),應順天鄉(xiāng)試(省試),中舉人。康熙元年(1662年),授江西廣信府推官(府州屬官,掌管刑獄)。任內認真審案,除強糾貪,釋放大批無辜百姓,民間有“遇黎則生”的歌謠。當時,廣信所屬的玉山縣,經(jīng)戰(zhàn)爭破壞,百姓流散,田地荒蕪,城中草深三尺,居民僅32家??偠綇埑胛衫枋亢肭巴鹄砜h事。黎士弘到任后,只筑一斗室避風雨,即著手招集流亡,墾辟田地,建官署,創(chuàng)學宮,使玉山縣城從荒廢中迅速復興。康熙七年,調任永新知縣。永新縣在崇山之中,交通阻塞,民生凋敝,素稱難治。黎士弘上任后,“盡除苛政,薄征徭”,讓百姓休養(yǎng)生息;興辦書院,定期召集生童文士研討詩文,大興崇文重教之風。黎士弘斷案明敏。曾有某甲偽造竹簡婚書,訴某乙悔婚。黎士弘先問媒人:某乙得某甲多少聘金?行聘時有誰在場?媒人妄舉以對。又問某甲,所答與媒人不同。再出婚書質問某甲:你說訂婚已3年,為何竹簡色澤尚如此青翠,豈非臨訟偽造?某甲無言以對,只好服罪。黎士弘還解決了為爭奪沉灘江水灌溉農(nóng)田的千年積案。他在永新的三年中,政清獄簡,深得民心。離任時,廣信七邑士民莫不涕泣,“攀留遮道”,并在永新縣衙前建立生祠以祀之。

康熙十年,黎士弘以廉卓第一,升為陜西甘州(今屬甘肅張掖)同知(知府副職)。甘州夙稱雄鎮(zhèn),時有少數(shù)民族上層人物策劃騷亂事件。黎士弘就任后,寬賦省徭,嚴而不苛,未及2年,河西二千余里治行獨冠一時。不久,升任江南常州知府。時值吳三桂叛亂,關隴震動,朝廷大員以黎士弘“才望素著”,上疏請擢為洮岷道(今甘肅臨洮縣、岷縣)副使,留署甘山道事。

提督王輔臣反叛,臨、鞏各郡盡為所據(jù),蘭州失守。甘肅提督張勇與甘肅總鎮(zhèn)、西寧總鎮(zhèn)會師涼州,準備進剿。黎士弘向甘肅巡撫建議:“河東失陷,首在恢復蘭州。各鎮(zhèn)兵馬云集,必須事權歸一。”又帶頭捐獻糧草,并勸官紳士庶量力捐輸。平叛大軍糧草充足,迅速收復了蘭州。黎士弘以贊畫(出謀劃策)有功,升甘肅按察使(掌一省刑法之事)。赴任后,黎士弘日則贊畫軍機,夜則判理刑獄,在查處失職官吏時,力求公平。時寧夏發(fā)生兵變,提督陳福被殺。將軍、督撫以黎士弘在邊地八載,名著西陲,奏請改授其鎮(zhèn)守寧夏。到任后,黎士弘嚴守御,安人心,請求免除了各衛(wèi)、所積欠倉糧7.5萬石,迅速平定兵變。黎士弘因功進陜西布政司參政(副省級職級,從三品)。不久,以母老請求歸里。黎士弘返鄉(xiāng)后,在長汀縣城西門外建了溉本堂。在這里,他住了二十年,讀書寫詩,一刻不曾放下。“若不讀書何從度日,唯有養(yǎng)智以奉高年”,這既是他手書的對聯(lián),也是他一生讀書養(yǎng)性、涵養(yǎng)心智的寫照??滴跞瓴∽洹@枋亢霃钠咂吠乒僖宦纷邅?,其一生如時賢概括的“于官為廉吏,于國為勞臣,于鄉(xiāng)為長德”。

黎士弘少時即顯詩才,成年后,更是以詩文名于世。17歲時,他作《百鳥紀》,嶄露頭角,被明朝清官馮之圖稱為“汀南異人”。其著有《托素齋詩文集》10卷,《仁恕堂筆記》3卷,《理信存稿》3卷及《西陲見聞錄》等。其“文章清新俊逸,詩多清真樸實之作”。

(作者系福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室副主任)