?“半畝方塘”:一種穿越時空的力量

許壽輝

“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊;問渠那得清如許,為有源頭活水來”,朱子這首膾炙人口的詩篇,千百年來讓人一讀再讀,其背后又蘊藏著什么樣的往事與趣事?史海鉤沉,千年塵封的故事往往充滿傳奇,而傳奇是需要尋找的,追尋朱子的腳步,感悟理學思想的力量,視角亦應是多維的,誠如德國詮釋學家伽達默爾在《真理與方法》中所言:“理解歷史流傳下來的文本,始終是一種創(chuàng)造性的行為”,基于朱子理學是學思踐悟、不斷發(fā)展的邏輯考量,相向而釋,亦當有源流、誕生的時空,一個由表及里讀懂、讀通到讀活的過程!長安羅馬,殊途同歸,如果用“另一只眼”來解讀《觀書有感》這首詩,或許打開的是“另一扇窗”,一種別樣意蘊的傳奇——

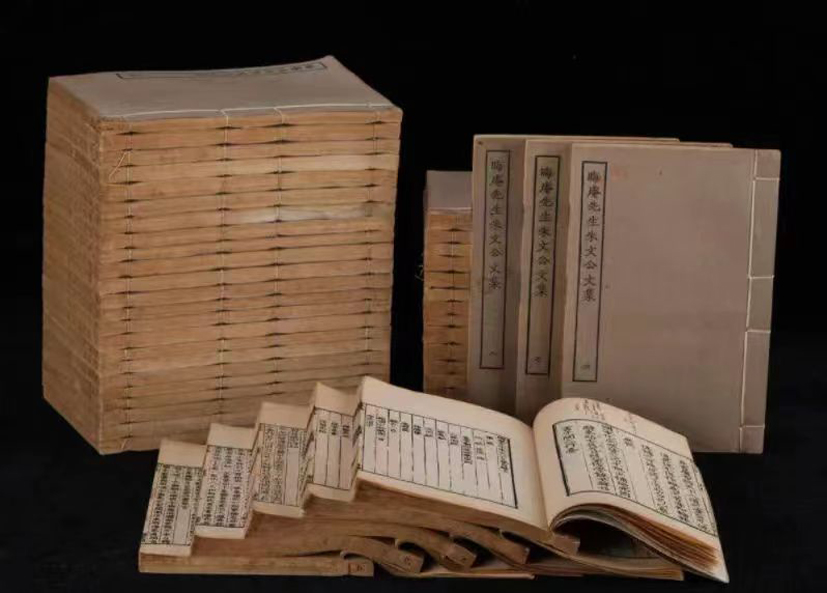

這首詩學界普遍認為,是1166年朱子37歲,確立“主敬”涵養(yǎng)辦法,實現(xiàn)“丙戍之悟”后的體會。詩借景明志,既指讀書法,又喻修養(yǎng)功夫,寫在給學生許升的信中(《文公集》之“答許順之”),通篇未提一個書字,卻字字都是讀書,“不著一字,盡得風流”,文學造詣很深。時光荏苒起波瀾,和光同塵看今朝,詩中方塘的地理所在,似乎比詩意更為復雜,但凡朱子到過的書院,只要門前有一池塘水,便有當?shù)貙W者撰文,言之鑿鑿,認定就是朱子筆下那口神奇的“半畝方塘”,如江西婺源、浙江淳安、福建尤溪和武夷山,甚至說是莆田黃石鎮(zhèn)的國清塘,文中的演繹也是旁征博引,不失有趣!然細品之,多屬天上“浮云”和地上“浮萍”的推測,真正有據(jù)可查,經(jīng)得起推敲的是《建陽縣志》:“紹熙二年(1191),朱子鑿方塘半畝,構亭其上,而額之于此”的記載,嘉靖版的《建陽縣志》則言之更細:“天光云影亭在考亭書院之西,文公故居門外,紹熙三年壬子朱文公所構,手書四字揭于門楣”……可惜的是,1966年建陽在西門電站建成時,刻有“考亭書院”的石坊隨之遷至現(xiàn)在的玉尺山下,而這口詩意盎然的方塘,卻永遠淹沒在水庫之中。

歷史,是文化自信的源泉,也是一個地方發(fā)展的動力。讓歷史名人“活”起來,是現(xiàn)代城市的經(jīng)營攻略,彼此之爭,亦屬正常,但是,好看的皮囊千篇一律,有趣的靈魂萬里挑一,“半畝方塘”有與無,在哪?其實都不重要,重要的是圣人的“元”意與詩的深刻蘊意及其當代啟示!可見,仁者見仁,智者見智,亦決非“添一字不得,減一字不得”,“方塘詩”之魅力,全然在于其無邊詩趣與無限哲思,以此邏輯,去探究該詩的創(chuàng)作時間及其背景,或許更加客觀,也更有意義。蕓蕓眾說,就有一種觀點認為,該詩是朱子67歲“永棄人間事,吾道付滄州”(《水調歌頭》一闕)的人生感悟,理由有三:一是在朝46天的背景,1194年,經(jīng)大臣趙汝愚力薦,一代宗儒果真應了辛棄疾“山中有客帝王師”的良愿,從考亭入朝,成了寧宗趙擴的帝王師。但性格耿直的朱子,為感召新君,實施新政,滔滔不絕,甚至直接批評了寧宗,故講了7節(jié)課后,便被逐出朝廷,朱子是帶著挫敗感回到考亭的……二是該詩先行問世的是后兩句“問渠那得清如許,為有源頭活水來”,最早出現(xiàn)是1196朱子應吳倫、吳常兄弟之邀,到江西南城上塘鄉(xiāng)蛤蟆窩村講學,在為吳氏兄弟創(chuàng)辦社倉撰寫的《社倉記》中。朱子借景抒懷,贊美該村崇尚教育之風,朱子離開后,村民議定將村名改為源頭村,沿用至今,上塘鄉(xiāng)亦曾一度改名“活水鄉(xiāng)”,以紀念朱熹,我的出生地建陽潭城鎮(zhèn)溪源村及“屏山書院”所在小源村的取名,亦如出一轍。前兩句則很可能是后來朱子的學生,在整理《文公集》時加上去的,或許是弟子許升本人,或許是發(fā)出“巍巍文公,宋之夫子;翼翼考亭,建之闕里”贊嘆的建陽知縣、宋末文壇領袖“江湖派”詩人、后官至工部尚書的劉克莊,他為朱子理學解除“黨禁”,居功至偉;三是朱熹“元晦”一生的真實寫照。朱子老師劉屏山感到“熹”,火字托底,過于明亮,故為其取字“元晦”曰:“木晦于根,春容曄敷;人晦于身,神明內腴”,要他不斷反躬,純凈內心,永葆至善本性。朱子自謙“仲晦”,其一生可謂是“元晦”精神之路的一生,做官不如做學問的一生,他可以做到吾道付滄洲,卻無法真正永棄人間事。朱子“子之燕居,申申如也,夭夭如也”,為自己書屋起名“燕居室”,但他心心念念的,始終是室內懸掛著的聯(lián)語:“愛君希道泰,憂國愿年豐”……

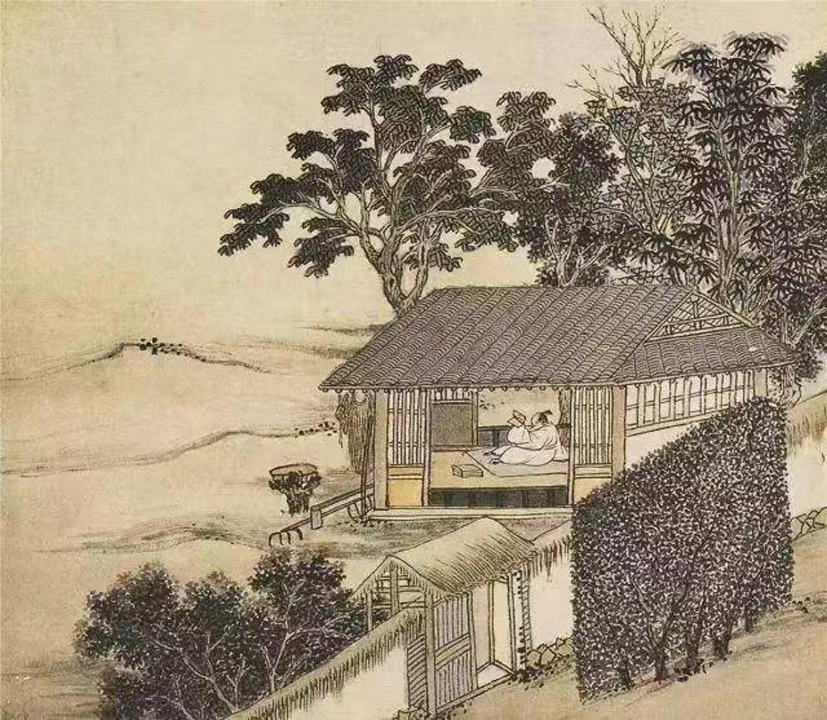

話說回到考亭的朱子,一天,端坐佇立于“半畝方塘”之上的“天光云影亭”,但見夕陽西下,塘水波光瀲滟,他思緒萬千,想想自己“仕宦9載,立朝46天”的種種不順與不測,那一道道呈給皇帝的、“催命符”式的彈劾奏章,也許,還包括在浙東提舉任上,與唐仲友斗法引發(fā)的營妓嚴蕊“未遂風流案”,凌蒙初《二刻拍案驚奇》記載的“墓碑歸宿案”等……于是,想明白了的朱子,以塘為鏡,鏡開照物,這首“方塘詩”便應孕而生。吾輩對朱子崇敬有加,毫無污名、貶義之意,一切都是基于“每個圣人都有過去”的邏輯考量!因為,“一個沒有在長夜痛哭過的人,不足以談人生”,一個沒有實踐過,經(jīng)歷過很多事情的人是不可能寫出如此深刻內涵詩句的!至于野史的質疑,想表明的是,理學誕生,就是一個兼容并蓄的過程,野史也是史,且不是江湖野史,而是有流傳文本為依據(jù),同時,正史出自官方,元明清三朝理學已是正統(tǒng)思想、官方哲學,就像在建陽書坊,朱子為稻粱謀,邊創(chuàng)辦同文書院,邊印書賣書,而《宋史》均未提及的現(xiàn)象一樣,大儒從商不值得記錄,有損圣人形象自然也是要被過濾掉的。因此,從這個意義上講,《觀書有感》朱子觀的就不是常規(guī)意義上的書,而是案牘,細品慢讀,一份辦錯案之后的“自我檢討”或是“經(jīng)驗總結”,便會躍然紙上,力透紙背:

“半畝方塘一鑒開”:“方塘”喻指一頁之書,“一鑒開”,朱子再傳弟子熊大剛(建陽人)解讀為“……狀吾心之體也”,指翻后的啟示:即翻過一片片的案牘,深感池塘雖?。▋H半畝),卻藏有天地風云;案件無大小,案中有乾坤。辦案,辦的是別人的人生,也是自己的人生。

“天光云影共徘徊”:澄澈的水面如同一面明鏡,倒映著蔚藍的天空和飄忽的白云,寫得極其生動形象,此時,作者明顯是要跳出池塘,畫面唯美,但畫中有“話”:水面上的景致是天光還是云影,朱子已無法分辨清楚,看到的仿佛是自己那些是似而非的案牘……所謂“徘徊”,乃糾結與忐忑也,所以,從風起云涌的朝廷回到水波平靜的考亭,朱子思來想去,感慨萬千。

“問渠那得清如許”:“清如許”是指池水怎樣才能始終保持清澈?“渠”是個代詞,喻指清風徐來,池中濺起的陣陣漣漪就是一個個問號,直擊心靈,在不斷追問著為什么會錯……是英雄血性之沖動,還是兒女情長之困繞?“那得”是指實現(xiàn)的路徑與方法在哪?展示的是作者苦苦追求真理的一種狀態(tài)。

“為有源頭活水來”:朱子“困于心,衡于慮”,抬頭遠望,終于從方塘遠處找到了“活水”的源頭,也找到了答案,原來是自己嫉惡如仇的性格,導致“于臆斷也”,犯了主觀先入的錯誤,遂在源頭開出一口清冽的泉井,井攔上題寫“汲古”二字(后廢),寓意:既要汲取古人的智慧,更要從過往中汲取教訓!誠如清代名臣伊秉綬一句詩言:“也知判牘心如水”,朱子對孔子治學“絕四”主張的詮釋也是法意滿滿:“毋意”,意,“臆”也,不主觀揣測,要讓證據(jù)說話;“毋必”,不絕對化看待事物,要有多元思維;“毋固”,不拘泥固執(zhí),要能開拓視野;“毋我”,不自以為是,要聽取不同意見。

有人說,藝術作品的最高境界是“留白”,讓人可以隨心、隨情、隨性、隨景、隨夢,自由自在去看、去讀、去想、去參悟,難免有一些文化碰撞、磨合,亦當容忍“方塘詩”所蘊含無形的深刻意義。“窮理以致其知,反躬以踐其實”,不同的解讀,不會貶損朱子,襯托出的恰恰是朱子晚年勇于面對錯誤這種凡人的偉大,與朱子集超凡智慧與陽光性情于一身的偉大學者形象也是一脈相承的!法學思想的文學表達,朱子把失敗的話題,枯燥的問題和艱深的道理轉化為優(yōu)美的詩篇而流芳天下,這便是圣人!

物之所在,道則載焉,人,是第一要素,道以化人。“半畝方塘”是詩人心中的意象,但到了考亭,朱子將心中的這口方塘實體化了,更賦于了她的神奇!而今,不見半畝方塘,展現(xiàn)一片汪洋,“考亭湖”儼然就是一口與時俱進的“方塘”……由此,推定該詩為朱子晚年力作,而非其早期作品亦順理成章,同理,半畝方塘今安在,是乎也找到了“她”的歸宿,但已經(jīng)不重要了,“她”不僅是建陽的,也是中國和世界的!當然,本文僅為一己之見,因為歷史的講述者,從來都是講最符合自己價值觀的故事,我也不例外!正如明代建陽詩人王慶的一首和詩一一

云影天光冥復開,舊時人物幾徘徊;

至今惟有源頭水,流出方塘半畝來。

同為故鄉(xiāng)人,又是法律人的我,張開思想“雷達”,狗尾續(xù)貂,亦湊合“和”上一首:

方塘半畝涌千檣,法意無垠夢未央;

源頭正本流清水,自在公明照我來。

遠承中華文化,弘揚中華文明的不只是朱子,但是,建陽確實因為有了朱子,這座城市才注入更多的“人文”基因,而有了傳承,有了人文薈萃、文風澎湃的高光歷史。建盞建本,書坊書肆,一表一里,鐘靈毓秀,更賦予了這座城市深厚而別樣的底蘊,朱熹與宋慈領銜的一代代潭陽驕子,他們在與天地對話,與圣賢交流,與世俗較勁,與艱辛拔河過程中所展示出來的人生智慧、英雄血性和兒女情長,無疑是一個個傳奇而雋永的故事!承載歷史,挖掘、傳承、演繹好傳奇故事,讓它傳得開、傳得好、傳得遠,成為聚才、聚智、聚力,推動全方位高質量發(fā)展超越的新引擎,這是每個潭陽兒女義不容辭的使命擔當!最期待的是沉浸于水庫之中的“半畝方塘”,靜水流深,賡續(xù)傳奇,以博大精神,匯聚成廣闊無垠的“太平洋”,可喜的是,今日建陽早已洞穿時光,一批又一批跨越時空、見賢思齊的追隨者,在踔厲奮楫,努力奔跑著……古有書院林立,今有書舍比鄰,遍及巷南巷北的“書舍”,便是一道道“書香建陽”的靚麗風景!

此時此刻,走在潭城深處,我思緒翩躚……